日前,作物生理生態(tài)與遺傳育種教育部重點實驗室賀浩華教授團隊在水稻種質資源創(chuàng)新、重要農藝性狀相關基因克隆與功能研究、育種應用方面取得一系列新進展�����。

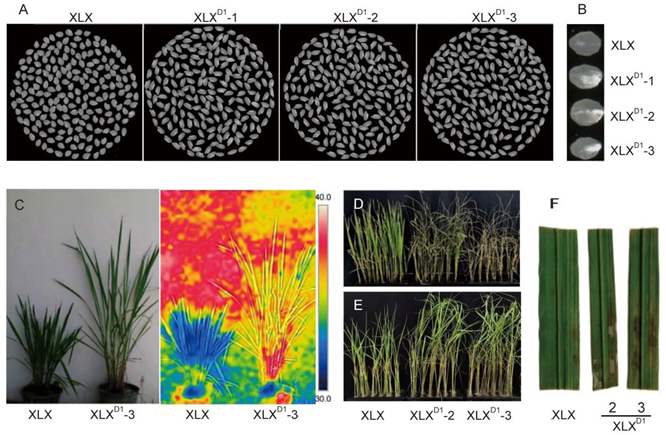

1. 針對目前水稻矮稈基因資源極其單一的問題���,在500余份地方水稻品種中篩選了新的“完美”矮稈種質資源小粒香,該品種中包含一個弱等位基因d1-w���。該基因使單株產量大幅增加�����,并提升稻米品質�����;此外�����,可降低葉片溫度���,提高干旱及紋枯病抗性。論文發(fā)表在rice science�����,賀浩華和徐杰為通訊作者����。

(http://www.ricescience.org/EN/abstract/abstract10018.shtml)。

圖1 d1-w 提高稻米品質與抗性

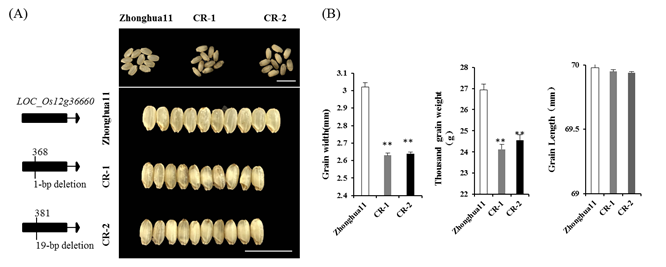

2. 利用重組自交系群體����,檢測到14個與粒形相關性狀的QTL,發(fā)現(xiàn)了一個新的調節(jié)粒重的主效QTLq���,TGW12-1�。通過基因敲除實驗證明LOC_Os12g36660為目的基因,敲除植株后代在粒形上明顯變窄�,且粒重變小。同時轉基因株系稻米的外觀品質也受到影響����,稻米中堊白面積增加,推測該基因可能參與不同的調控通路����。論文發(fā)表在Theroetical and Applied Genetics,賀浩華傅軍如為通訊作者��。(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8354980/)

圖2 CRISPR/ cas9誘導的LOC_Os12g36660突變體及其表型

3. 利用染色體片段置換系�,在3個環(huán)境下檢測到10個調控水稻穗頂端退化的QTL。其中���,qPAA7為1個新鑒定的主效位點���。通過圖位克隆的方法將qPAA7精細定位于第7號染色體73.8kb區(qū)間。根據候選基因注釋�、qRT-PCR數(shù)據分析和基因序列比對結果,推測LOC_Os07g41280和LOC_Os07g41220可能為qPAA7的候選基因���。為闡明調控穗頂端退化機理奠定了重要基礎��。論文發(fā)表在Frontiers in Plant Science,賀浩華和朱昌蘭為通訊作者��。(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8293750/)

4. 首次用蛋白質組揭示了長雄野生稻花粉發(fā)育過程中參與能量代謝的蛋白質豐度變化���,發(fā)現(xiàn)與脂肪酸轉化為糖相關的酶影響花粉活力,正常的花粉活力無疑是通過遠緣雜交對野生稻遺傳資源應用的關鍵���,這些新數(shù)據為在水稻育種中利用有活力的長雄野生稻花粉導入新基因提供了理論指導���。可能為qPAA7的候選基因���。為闡明調控穗頂端退化機理奠定了重要基礎�。論文發(fā)表在Frontiers in Plant Science,賀浩華和彭小松為通訊作者�����。(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8640343/)

5. 通過全基因組關聯(lián)分析����,對211個水稻品種中進行芽期耐冷調查,鑒定了5個QTL位點�,并對貢獻率最高的QTL位點qSR9進行進一步分析��,確定了候選基因�����,為水稻耐冷育種提供重要支撐�。論文發(fā)表在BMC Plant Biology,賀浩華和邊建民為通訊作者��。(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8605578/)

基于種質資源創(chuàng)新��,團隊積極開展相關基因資源應用��,通過分子標記輔助選擇育種��,2021年來���,審定“萬象優(yōu)美特占”等水稻品種30個���,其中國審稻2個。

供稿:農學院 審核:游金明