自校第三次黨代會以來��,在新時代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大背景下�����,學院以黨建為引領,積極響應國家號召���,縱深推進“一村一名大學生工程”�,通過創(chuàng)新教育模式�����,將高等教育資源引入農(nóng)村基層一線�,不僅為鄉(xiāng)村振興提供強有力的人才支撐,更成為推動當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展的強大引擎����。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關系國計民生的根本性問題,為“三農(nóng)”服務是高等農(nóng)業(yè)院校的政治任務和重要使命��。學院黨總支始終把黨建工作擺在首位�����,以黨的創(chuàng)新理論為指導,推動教育教學與鄉(xiāng)村振興深度融合��。2011年以來�����,學院按照省委�、省政府的決策部署���,主動承擔了全省“一村一名大學生工程”培養(yǎng)任務����,堅持高位推進����,高標準謀劃,高質(zhì)量落實��,整合全校資源��,用心用情用力做好了培育工作����,形成了獨具特色的教育模式���,取得了令人矚目的工作成效。

創(chuàng)新教育策略方式模式 努力讓學員聽得懂學得好用得上

定制化的教育策略��。注重個性化教育��,尊重農(nóng)民大學生學員的學習特點和興趣愛好���,根據(jù)學員的實際情況制定個性化的教學方案�。一是精細選擇專業(yè)�。為響應鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略對高層次人才的需求,結合本省鄉(xiāng)村人才發(fā)展策略和學校的定位�,學院為學員設計了專門的培養(yǎng)方案,涵蓋了農(nóng)林經(jīng)濟管理�����、農(nóng)學�、園藝、動物醫(yī)學�����、公共事業(yè)管理、食品科學與工程六大本科專業(yè)��。同時�����,根據(jù)省委的指導意見���,增設旅游管理專業(yè),專注于培養(yǎng)鄉(xiāng)村民宿領域的專業(yè)人才����,鼓勵鄉(xiāng)村民宿業(yè)主和新農(nóng)人參與鄉(xiāng)村建設,激活農(nóng)村閑置資源���,推動鄉(xiāng)村民宿產(chǎn)業(yè)��、農(nóng)民收入和鄉(xiāng)村活力的提升�,助力江西農(nóng)文旅的融合發(fā)展���。二是精心設置課程���。為確保教育內(nèi)容與實際應用緊密相連�,學院充分考慮地方農(nóng)業(yè)特色����、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和農(nóng)民的實際需求,構建了包含公共課���、專業(yè)課和實踐課的課程體系��,將思政課作為公共課核心課程�,強調(diào)紅色基因的傳承�����、“三農(nóng)”問題的分析和鄉(xiāng)村振興政策的解讀�����,確保新農(nóng)人在黨的正確方針下愛農(nóng)務農(nóng)興農(nóng)����。教學過程注重實用和實效、線上和線下���、課堂和現(xiàn)場教學相結合��,使學員的學習效果最大化����,真正達到聽得懂、學得好�����、用得上����。三是精心挑選師資。學校將優(yōu)質(zhì)教學資源投入到這一項目中�����,選擇了具有豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)教授來授課���,邀請了三農(nóng)領域的知名專家、農(nóng)業(yè)企業(yè)高管和創(chuàng)業(yè)先鋒為學員講學�,還從已畢業(yè)的學員中聘請了18位農(nóng)民導師“田秀才”定期來校授課,分享創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和體會��,形成了專業(yè)教授+行業(yè)專家+“田秀才”強大師資陣容,保證了教學質(zhì)量�。

“產(chǎn)學研”結合的教育模式。江西農(nóng)業(yè)大學作為一所與農(nóng)業(yè)緊密結合的高等學府�,始終致力于培養(yǎng)具有實踐能力和創(chuàng)新精神的高素質(zhì)農(nóng)業(yè)人才。一是將課堂教學與生產(chǎn)實踐活動相結合�。在這一措施的推動下,學員們不僅能夠接受到系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)知識教育�,還能夠深入到田間地頭,親身體驗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)��。學院將課堂教學與實踐活動相結合�,為學員提供更為實用和更有針對性的學習內(nèi)容。二是常態(tài)化組織專家���、教授走進田間地頭�,為學員提供信息��、技術����、服務和平臺支持。通過“一對一幫扶”“專家服務站”“博士工作站”“科技小院”“科技特派員”等平臺與手段�����,促進高校人才、技術����、服務、管理等資源向農(nóng)業(yè)農(nóng)村一線流動����。常態(tài)化組織專家走進田間地頭上門服務,開辟田間課堂�。為學員送信息、送技術����、送服務、搭平臺�、解難題,構建全方位的教學服務體系���。這種“產(chǎn)學研”相結合的教育模式,極大地提高了學員們的學習興趣和成效�����。

“學歷教育+創(chuàng)業(yè)”的培養(yǎng)方式����。學院“一村一名大學生工程”不僅注重學歷教育���,更強調(diào)創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)。這種獨特的培養(yǎng)模式旨在將理論與實際應用相結合�,促使學員學歷和能力雙提升。一是為學員提供了全面的學歷教育課程體系�����。這些課程不僅涵蓋了農(nóng)業(yè)����、農(nóng)村發(fā)展、生態(tài)保護等傳統(tǒng)領域的知識���,還涉及了現(xiàn)代信息技術���、數(shù)字技術、市場營銷�����、法律法規(guī)等現(xiàn)代領域的內(nèi)容����。通過系統(tǒng)的學習��,學生們能夠全面提升自己的綜合素質(zhì)��,為自身創(chuàng)業(yè)打下堅實的基礎����。二是注重培養(yǎng)學員的創(chuàng)新意識和創(chuàng)業(yè)精神����。學院通過課堂教學和實踐教學相結合的方式,幫助學員了解創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的相關知識和經(jīng)驗���,堅持組織歷屆學員返校再培訓���,依托高素質(zhì)農(nóng)民培訓和頭雁項目,幫助學員學習最新知識�����、技術和政策��,構建全方位的教學服務體系����。學校邀請了眾多成功的創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家來校進行講座和分享經(jīng)驗。這種學歷教育+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的培養(yǎng)方式�,不僅使學員獲得了學歷和知識,更讓他們掌握了創(chuàng)業(yè)的技能和方法���。

不斷提升實施成效 助力夯實農(nóng)村人才基礎

“一村一名大學生工程”實施成效顯著��,品牌效應明顯�����,不僅深受群眾歡迎��,而且得到了領導的高度評價和媒體的廣泛關注����,在提升學員素質(zhì)的同時���,為鄉(xiāng)村振興和地方經(jīng)濟發(fā)展注入了新的動力��,為推動基層教育事業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興做出了積極貢獻����。培養(yǎng)的學員遍布江西農(nóng)村一線,成為農(nóng)村基層組織的頂梁柱�、鄉(xiāng)風文明的引領者、群眾致富的新希望���。這些學員在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)���、鄉(xiāng)村治理、文化傳承等方面發(fā)揮重要作用�����,是鄉(xiāng)村振興的中堅力量�����,為江西省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略���、農(nóng)村基層黨建和脫貧攻堅戰(zhàn)提供了堅實的人力資源基石�����。

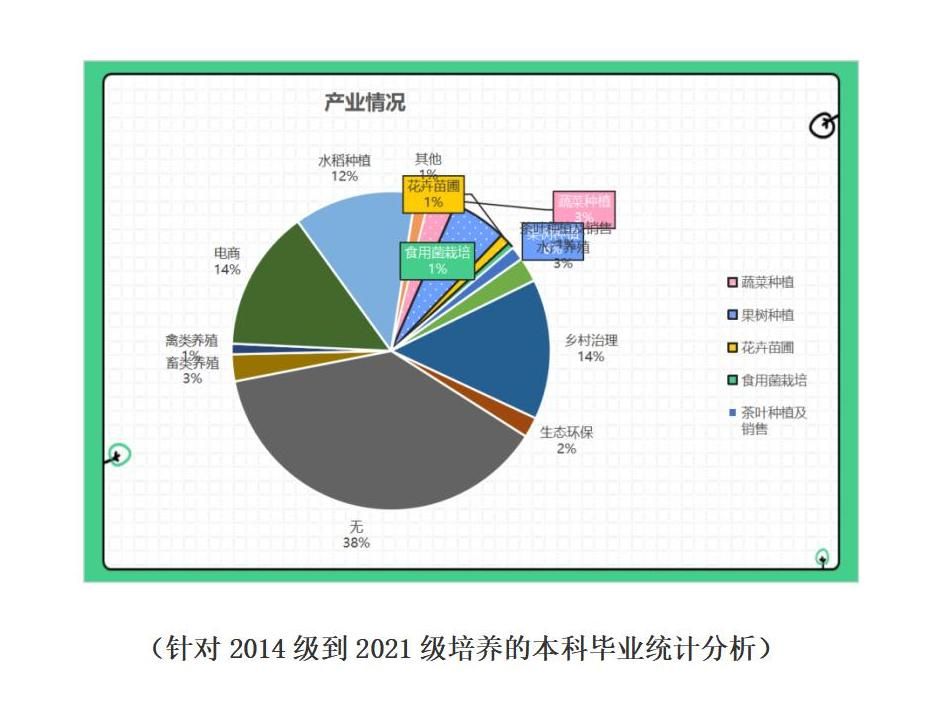

2023年6月份��,我校針對2014級到2021級培養(yǎng)的本科畢業(yè)7214名學員進行問卷調(diào)查����,截至6月26日收回有效問卷6140份��,經(jīng)統(tǒng)計分析�,入學培養(yǎng)后,培養(yǎng)成效顯著�。在6140名的學員中,共產(chǎn)黨員占比69.4%����;村“兩委”干部以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部占比47.39%。而且62.08%的學員都各自發(fā)展了自己的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)���,學員產(chǎn)業(yè)情況見下表��。畢業(yè)的6140名學員中��,扎根農(nóng)村比例59.18%�;1465人進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子或招錄為公務員或轉為事業(yè)編����;71人次獲得國家級榮譽,274人次獲得省級榮譽��,1103人次獲縣級以上榮譽。

畢業(yè)學員運用所學知識����,推動農(nóng)業(yè)技術創(chuàng)新與應用,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率與質(zhì)量��;運用先進農(nóng)業(yè)科技與管理理念�����,助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級與經(jīng)濟發(fā)展�����,為鄉(xiāng)村振興奠定堅實物質(zhì)基礎���。張愛芳是2019級本科學員��,擔任了彭澤縣富民瓜蔞種植專業(yè)合作社理事長��、彭澤縣鄉(xiāng)村大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)會黨支部書記��、會長�����,他帶領村民將荒地變成瓜蔞種植地�,村民每種一畝野瓜蔞可凈賺1000元,目前項目帶動上萬農(nóng)戶參與�����,產(chǎn)品也邁向產(chǎn)業(yè)化之路��,年產(chǎn)值過億元���,使瓜蔞產(chǎn)業(yè)成為彭澤縣的特色產(chǎn)業(yè)。

學員積極參與鄉(xiāng)村治理���,將所學知識技能運用于生產(chǎn)生活和農(nóng)村社會管理�����,成為基層黨組織的“頂梁柱”��。他們帶領村民創(chuàng)業(yè)致富����、增產(chǎn)增收,增強了村民歸屬感和責任感�����;他們實施民主決策��、民主管理�����、民主監(jiān)督等制度�,提高了鄉(xiāng)村治理透明度和參與度,為鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定提供保障����,不斷推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。農(nóng)民一姐�、2013級專科�、2016級本科學員、黨的二十大代表石玉蓮���,窩在鄉(xiāng)村潛心種糧���,科技探路致富脫貧��,憑著一股子韌勁與拼勁���,闖出了新型職業(yè)農(nóng)民之路。

學院設置中國特色社會主義文化教育專題���,提升學員道德文化素養(yǎng)����,踐行社會主義核心價值觀�����,成為農(nóng)村移風易俗的關鍵力量�����,涌現(xiàn)出眾多新時代鄉(xiāng)村好人�、道德模范等�。工程注重鄉(xiāng)村文化傳承與創(chuàng)新,鼓勵學生參與鄉(xiāng)村文化活動��,推動鄉(xiāng)村文化繁榮與發(fā)展�。這種做法豐富了鄉(xiāng)村文化內(nèi)涵���,為鄉(xiāng)村振興提供了精神動力。致富帶頭人����、2018級本科學員、永豐縣佐龍鄉(xiāng)富裕村黨支部書記����、主任鐘光平,帶領村民種良心菜�,讓富裕村真正走上了富裕之路。

自“一村一名大學生工程”啟動以來�����,這項培育農(nóng)村人才�����、推動鄉(xiāng)村振興的創(chuàng)新項目���,便引起了國內(nèi)主流核心媒體的廣泛關注����。從2018年1月25日《農(nóng)民日報》的《江西“一村一名大學生工程”5年培養(yǎng)農(nóng)民大學生4萬余名》深度解析,2018年1月26日《央視新聞聯(lián)播》的“培育農(nóng)村人才�、助力鄉(xiāng)村振興”專題報道,再到2018年5月28日《人民日報》的《“一村一名大學生”助力鄉(xiāng)村振興》特寫���,這些報道從不同角度深入挖掘了該工程的實際成效和社會影響�����。

隨著時間的推移��,“一村一名大學生工程”縱深推進的成效日益顯現(xiàn)��,對于鄉(xiāng)村振興的推動作用也得到了更為廣泛的認可����。2021年9月20日�,《江西日報》頭版以《為鄉(xiāng)村振興注入源頭活水—江西農(nóng)業(yè)大學“一村一名大學生工程”實施十周年掠影》為題��,全面回顧了該項目十年來的發(fā)展歷程和取得的顯著成果��。同年10月26日和11月26日���,《江西日報》和《農(nóng)民日報》頭版分別以《培育高素質(zhì)農(nóng)民 譜寫強農(nóng)興農(nóng)之歌》和《鄉(xiāng)土人才香�、鄉(xiāng)村振興活》為題,進一步強調(diào)了該項目在培育新型職業(yè)農(nóng)民���、促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化方面的重要作用���。2023年5月5日,人民日報在《學新知識 長真本領 挑“金扁擔”》一文中�����,通過“人民眼?育好用好鄉(xiāng)土人才”專欄��,深入報道了“一村一名大學生工程”所取得的顯著成效���。

2022年4月�����,新華每日電訊��、新京報及人民日報國際版等媒體對我校聘請農(nóng)民導師登上高校講臺的創(chuàng)新舉措進行了報道���,這一舉措不僅為“一村一名大學生工程”注入了新的活力,也進一步提升了該工程的社會影響力和關注度����,相關報道的關注度達到了10萬+�����。

展望未來��,學院將繼續(xù)堅持黨建引領���,深化教育改革,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式�����,為鄉(xiāng)村振興貢獻更多的智慧和力量�,共同繪就鄉(xiāng)村全面振興的美好藍圖。我們堅信�����,在全校師生的共同努力下�����,江西農(nóng)業(yè)大學第四次黨代會必將迎來更加輝煌的成果���。

供稿:繼續(xù)教育學院 審核:湯雄杰