蝠蠅是蝙蝠體表一類專性吸血的寄生蟲���,其在蝙蝠種群中分布十分廣泛,目前已知的有五百余種分布在世界各地��,有研究表明單只蝙蝠攜帶的蝠蠅甚至可以達(dá)到數(shù)十只���,且已知蝠蠅攜帶有多種病毒。但缺乏對蝠蠅演化適應(yīng)機(jī)制的解析,以及蝠蠅在蝙蝠病原跨種傳播中的作用也尚不清楚�����。

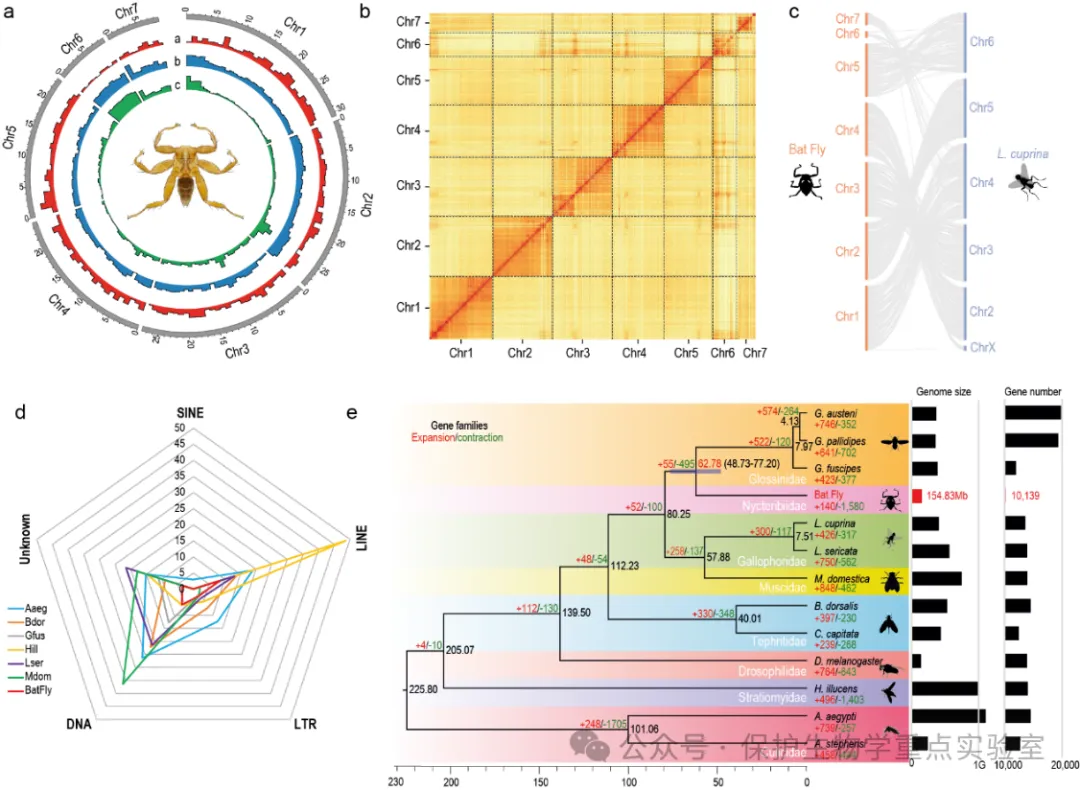

為解決上述問題���,魏輔文院士團(tuán)隊和李楊團(tuán)隊合作對一種蝠蠅物種Phthiridium sp.的基因組進(jìn)行從頭組裝��,構(gòu)建了其染色體水平的基因組����,并通過比較基因組學(xué)分析�����,揭示了與適應(yīng)寄生生活相關(guān)的性狀基因���;利用小RNA測序��,研究發(fā)現(xiàn)蝠蠅中存在已知和新分類的病毒��;此外����,實驗結(jié)果表明蝠蠅不僅能吸食蝙蝠的血液,還能吸食其他哺乳動物的血液��,暗示蝙蝠攜帶的病毒有可能通過蝠蠅傳播到其他宿主�����。

該研究具有重要的科學(xué)意義��,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 適應(yīng)性演化機(jī)制的揭示:

研究通過蝠蠅的基因組組裝和比較分析����,揭示了蝠蠅在適應(yīng)寄生生活過程中發(fā)生的分子水平的適應(yīng)性演化,如與視覺���、飛行和晝夜節(jié)律相關(guān)的基因�����。這些發(fā)現(xiàn)為理解寄生蟲的適應(yīng)性演化機(jī)制提供了重要的基因組學(xué)數(shù)據(jù)支持�。

2. 蝠蠅攜帶病毒的多樣性:

通過小RNA測序�,研究發(fā)現(xiàn)蝠蠅中存在多種已知和新分類的病毒,包括正鏈RNA病毒���、負(fù)鏈RNA病毒����、雙鏈RNA病毒和DNA病毒等�����。這一發(fā)現(xiàn)表明蝠蠅不僅是多種病毒的攜帶者�,而且其攜帶的病毒具有高度多樣性。這為理解蝠蠅在蝙蝠病毒生態(tài)系統(tǒng)中的角色提供了重要的科學(xué)依據(jù)�����。

3. RNA干擾通路在病毒多樣性中的作用:

該研究探討了蝠蠅的RNA干擾通路在病毒多樣性和演化中的作用�。發(fā)現(xiàn)蝠蠅的RNA干擾通路能夠影響病毒的復(fù)制和演化,表明這種機(jī)制在控制病毒感染和演化過程中具有重要意義�。

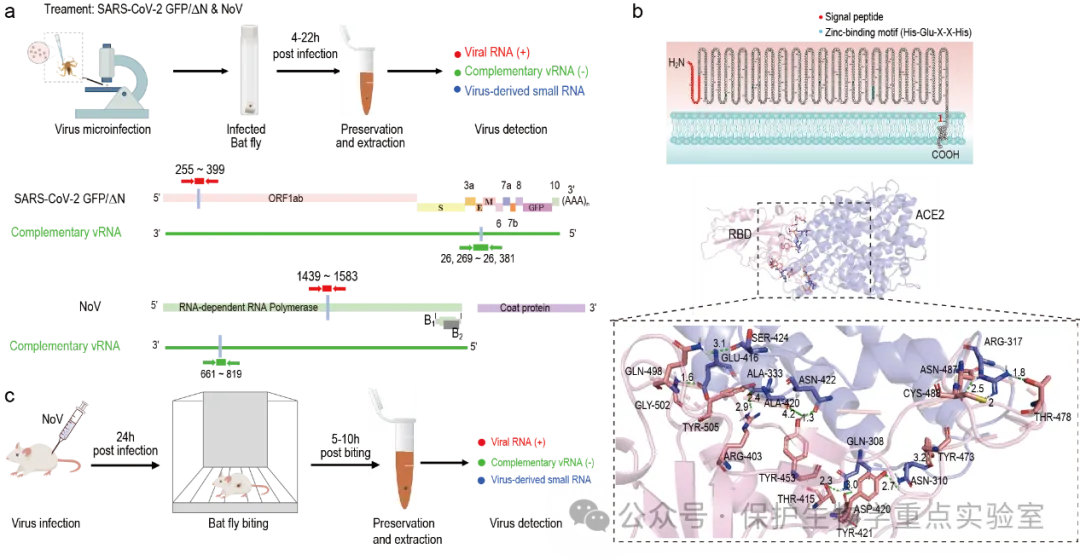

4. 建立了非模式動物的研究體系:

蝠蠅作為專性吸血的體表寄生蟲,其生活史非常獨特��,腺養(yǎng)胎生的繁殖方式和極其脆弱的生理特征都大大限制了對其開展相關(guān)的研究工作�����。該研究采取了顯微注射�、乳鼠感染以及小RNA測序分析的研究方式,建立了一套針對非模式媒介物種的研究平臺��。

5. 跨種傳播潛力與公共衛(wèi)生防控:

蝙蝠被認(rèn)為是多種病原體的儲存宿主,其中包括冠狀病毒�����、尼帕病毒和絲狀病毒等�。然而,關(guān)于這些病原體如何從蝙蝠傳播到其他物種的機(jī)制仍不完全清楚�����。該研究表明�����,蝠蠅不僅能吸食蝙蝠的血液���,還能吸食其他哺乳動物的血液���,意味著蝠蠅可能在蝙蝠病毒的跨種傳播中起到橋梁作用,這一發(fā)現(xiàn)對公共衛(wèi)生防控具有重要意義��。研究結(jié)果提示����,在防控蝙蝠相關(guān)病毒傳播時�,不僅需要關(guān)注蝙蝠本身�,還需要考慮其寄生蟲(如蝠蠅)的作用。

綜上���,該研究通過比較基因組學(xué)和病毒多樣性分析,揭示了蝠蠅在蝙蝠病毒攜帶和傳播中的重要角色��,并為蝙蝠病原學(xué)研究提供了新的視角和方法����。這些發(fā)現(xiàn)不僅豐富了我們對蝙蝠及其寄生蟲與病原體相互作用的理解,也為未來的病原體傳播防控提供了重要的科學(xué)依據(jù)�����。相關(guān)結(jié)果以Adaptive evolution of traits for parasitism and pathogen transmission potential in bat flies為題于2024年7月16日發(fā)表在期刊National Science Review���。江西農(nóng)業(yè)大學(xué)黃廣平博士�����,中國科學(xué)院動物研究所研究生劉興��,黃鑫和高闖為論文的共同第一作者����,魏輔文院士、李楊研究員�、黃廣平博士為共同通訊作者。該研究得到了東北師范大學(xué)馮江教授��、劉穎教授���,廣州大學(xué)吳毅教授���、余文華教授的大力支持,也得到了國家自然科學(xué)基金�����、科技部基礎(chǔ)資源調(diào)查專項等項目的資助����。

論文鏈接:

https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwae245/7715043?login=false

來源:保護(hù)生物學(xué)江西省重點實驗室